全球建築環境造成全球約30%的生物多樣性喪失,建築物的建造、維護和拆除佔已開發國家固體廢棄物產生量的40%(TNFD, 2025),數據清楚地顯示建築業轉型的急迫性。翻開台灣近年來的災害紀錄,每一次地震與颱風,帶來坡地與淹水災害都在提醒我們自然力量的不確定性。對臺灣建築業而言,極端事件不僅是施工進度的阻礙,更是營運成本與風險管理的重大挑戰。

工程、 建築和不動產TNFD建議揭露指引的出版,提供了完整的揭露框架與評估方法,讓企業能夠系統性地識別、評估、分析並回應自然相關的風險與機會。對台灣建築業而言,除了是與國際接軌的重要指南,更是邁向永續發展的必經之路。

本文將以工程、建築與不動產行業價值鏈作為主軸,討論如何準確界定企業與自然環境的接觸點。

企業的哪些活動可能產生與自然相關的重大依賴性、 影響、 風險和機會?

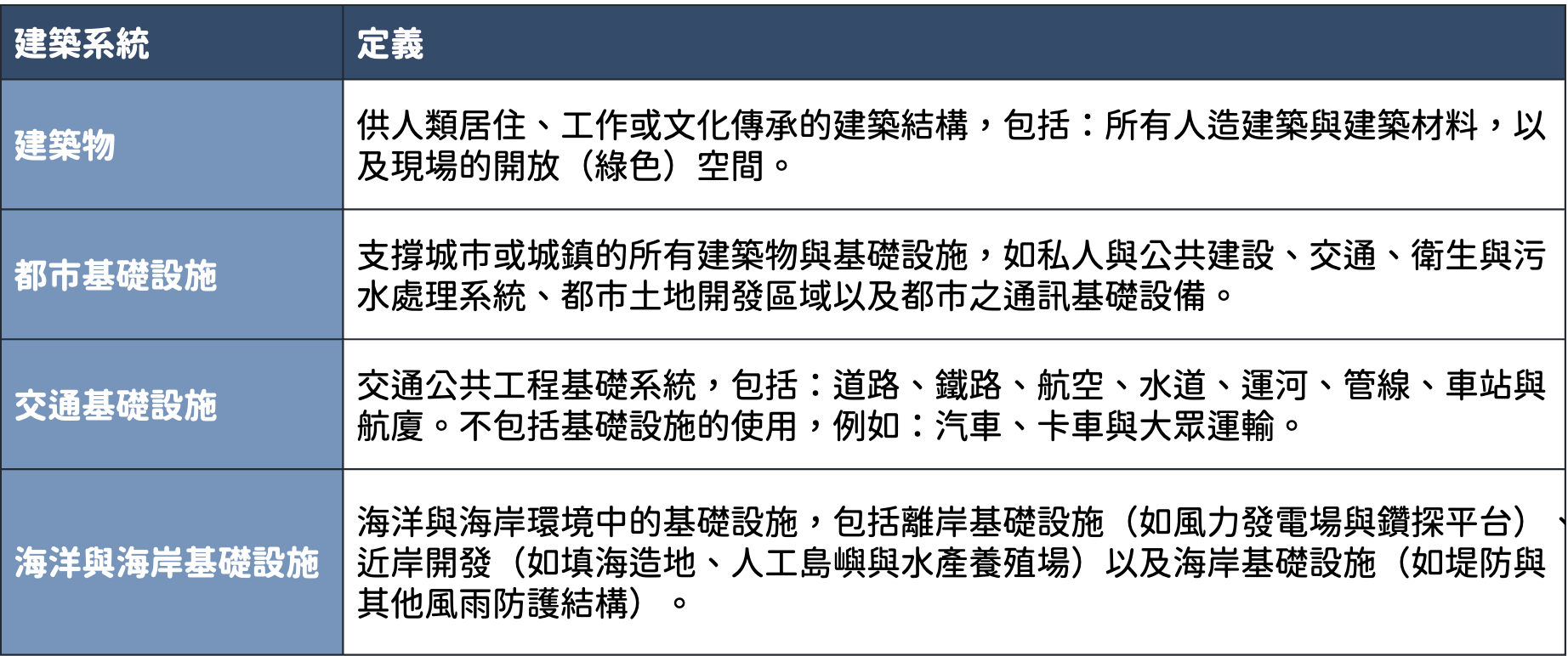

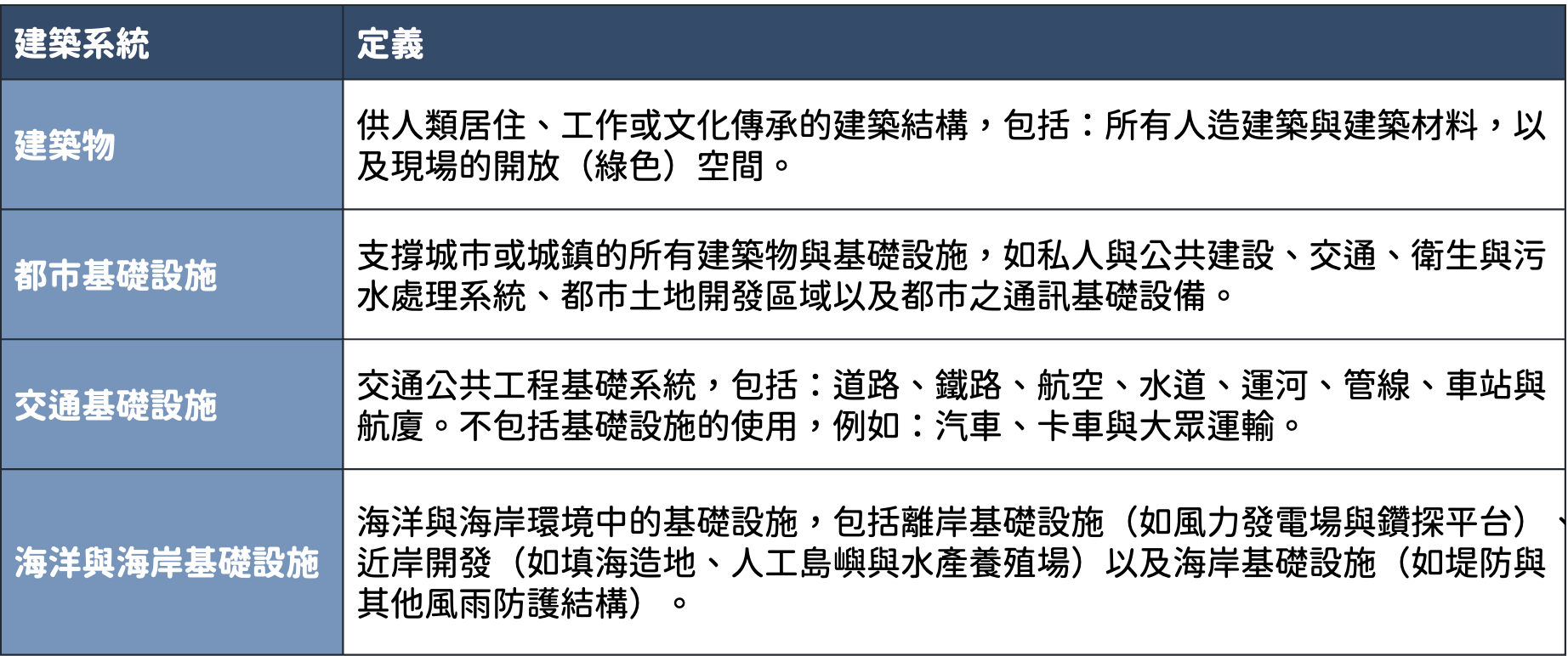

在界定評估範圍時,工程、建築與不動產行業應考量其營運所涉及的產業部分,包括資產生命週期與建築環境系統。組織亦應考量是否涉及都市區域內開發的場地或由其他土地用途轉換而來的場地,助於自然依賴性與影響性的分析。

圖1、資產生命週期圖(圖片來源:TNFD,SFIm團隊翻譯彙整)

圖2、建築環境系統整理表(圖片來源:TNFD,SFIm團隊翻譯彙整)

根據本指引,建築業的自然相關風險遍布整個價值鏈。工程、建築與不動產行業可以選擇從較小的範圍開始,從最高風險的場址或價值鏈出發,其最可能出現重大的自然相關依賴性、影響性、風險與機會。圖3 提供了工程、建築和不動產部門價值鏈範例。

從上游的建築材料採購,鋁、銅、石膏、鐵、鉛、砂、木材等原物料的開採與生產,都對自然環境造成不同程度的影響。這些影響包括棲息地的破壞,還涉及水資源的消耗、空氣品質的惡化以及生物多樣性的喪失。在營運過程中,建築工地對周邊環境的影響更是顯著,土地清理造成的棲息地喪失、不透水鋪面增加的溫度與洪水風險、建築機械產生的噪音干擾、以及各種化學洩漏可能帶來的污染問題,都是TNFD指引中特別強調的曝險環境。這些影響不僅於施工期間,而是延續到建築物的整個生命週期。

下游價值鏈同樣重要。建築物營運期間的能源與水資源消耗、租客活動產生的污染與廢棄物、以及最終拆除時的環境衝擊,都需要納入整體的風險評估框架中。特別是在都市區域,建築環境對局部氣候調節、空氣過濾、噪音減弱等生態系統服務的依賴程度很高,這些服務受到干擾,就可能對建築物的營運成本與資產價值產生直接影響。

圖3、工程、建築和房地產部門價值鏈範例(圖片來源:TNFD,SFIm團隊翻譯彙整)

Empty space, drag to resize

台灣建築業的優勢在於我們擁有相對完整的產業鏈與技術能力,大型建設公司往往涵蓋土地開發、營造施工及銷售維護等多個環節,自然風險具系統性,需具備整個產業鏈識別與管理風險的能力。建議業者針對各業務部位建立跨部門的自然風險管理小組,在後續蒐集相關資訊會較為透明。

在價值鏈的梳理與定位的過程中,國際資料庫(例如:ENCORE工具)是在界定價值鏈產業時,與自然依賴與影響程度的得力工具。

但我們應該在評估前問自己一個問題:我們的資產與產品與自然真正的依賴與影響是什麼?

台灣位於獨特的地理位置與擁有特殊的地理條件(山地丘陵較多),台灣獨特的氣候與地質所帶來相關影響會是國際資料庫過渡到在地化評估的關鍵因子,SFIm認為掌握颱風與地震帶來之風險,會是真正符合臺灣建築業自然風險的評估依據。以下是颱風與地震伴隨之風險之舉例說明:

(1) 淹水風險:台灣極端降雨頻繁,淹水已成為建築業最需要評估的自然風險。短時強降雨造成的都市積淹水、颱風期間的沿海暴潮以及氣候變遷導致的降雨型態改變。建築業者需要建立更精細的淹水風險評估模型。

(2) 地震風險:台灣位處環太平洋地震帶,地震風險是建築業的重要課題。雖然建築法規已有耐震設計要求,TNFD的自然風險評估需要更全面考量地震對建築周遭生態系統服務的影響,例如:地震可能導致的山區水源中斷、土壤液化對地基穩定性的影響等。

界定「自然風險」的邊界只是第一步。真正的挑戰在於如何將這些概念轉化為具體的評估與管理策略。對台灣建築業而言,這不僅是國際趨勢與未來法規的需求,更是產業轉型的最佳時機。

本文聚焦於台灣建築業價值鏈之範疇界定,從價值鏈的系統性梳理開始,到台灣獨特氣候地理條件的觀點分析,每一步都需要定位企業與自然環境的真實關係。TNFD指引提供了科學的評估架構,但真正的成功關鍵在於台灣建築業者能否跳脫傳統的風險思維,將自然視為需要主動管理的核心資產。唯有準確界定風險邊界,才能在後續的LEAP評估流程中,建立起真正有效的管理策略。

SFIm將持續追蹤TNFD小組的揭露建議與報告,

隨時更新進程並建構揭露與評估方法學,提供讀者第一手資訊,並協助企業做好因應的準備 !!!